L'impact de la numérisation sur la mémoire littéraire

La numérisation : un tournant pour la mémoire littéraire

La numérisation a profondément transformé l'industrie du livre, modifiant la manière dont nous accédons et conservons les œuvres littéraires. Avec l'avènement des livres électroniques et des plateformes numériques, la mémoire littéraire se trouve à un carrefour crucial. Les éditeurs et auteurs doivent désormais naviguer dans un monde où les récits et les ouvrages sont souvent stockés dans des formats numériques, ce qui pose des questions sur la pérennité de ces supports.

Dans ce contexte, la question de la mémoire se pose avec acuité. Comment garantir que les œuvres littéraires, qui sont le reflet de notre histoire et de notre culture, ne soient pas oubliées dans le flot incessant de nouvelles publications ? Les éditeurs jouent un rôle clé dans cette lutte contre l'oubli, en s'assurant que les livres, qu'ils soient en format papier ou numérique, continuent de raconter les histoires des ouvriers, des cités, et des conflits qui ont façonné notre monde.

La mémoire littéraire est également influencée par les changements dans les habitudes de lecture. Avec l'essor des livres numériques, la manière dont les lecteurs interagissent avec les textes a évolué. Les pages tournées dans une librairie parisienne ont laissé place aux clics sur un écran, modifiant ainsi notre rapport à l'écriture et à la lecture. Cette évolution soulève des questions sur la manière dont la mémoire collective est préservée à l'ère numérique.

Enfin, la numérisation offre aussi des opportunités pour la préservation du patrimoine littéraire. Les initiatives visant à numériser les œuvres anciennes permettent de sauvegarder la diversité culturelle et de rendre accessibles des textes qui, autrement, pourraient être perdus. Cependant, ces efforts doivent être accompagnés d'une réflexion sur la manière de conserver l'intégrité et l'authenticité des œuvres, tout en respectant les droits des auteurs et des éditeurs.

Évolution des habitudes de lecture et mémoire collective

Changement de comportements de lecture et mémoire collective

L'industrie du livre a toujours joué un rôle central dans la conservation et la transmission de notre mémoire collective. Cependant, à l'ère du numérique, les habitudes de lecture évoluent à un rythme sans précédent. La popularité croissante des livres électroniques et des plateformes en ligne a une influence directe sur la façon dont les lecteurs interagissent avec le texte et, par conséquent, sur la manière dont la mémoire littéraire est préservée. Les {{ habitudes de consommation }} modernes favorisent souvent les lectures rapides et fragmentées, ce qui peut affecter notre capacité à retenir et à transmettre les œuvres dans leur intégralité. Contrairement à une époque où la lecture était un rituel réfléchi et soutenu, aujourd'hui, les contenus sont souvent consommés dans des contextes où la concentration est fragmentée, comme sur les téléphones portables ou les tablettes.- Accès instantané : Les plateformes numériques offrent un accès immédiat à une vaste bibliothèque de textes, ce qui peut diluer l'attention accordée à une œuvre en particulier.

- Formes narratives innovantes : La littérature s'adapte aux formats numériques par des formes expérimentales, influençant la façon dont les histoires sont mémorisées.

La préservation du patrimoine littéraire à l'ère numérique

Préserver le patrimoine littéraire à l'ère numérique : un enjeu crucial

À l'ère numérique, la préservation du patrimoine littéraire est devenue un défi majeur pour l'industrie du livre. Alors que la numérisation offre des opportunités sans précédent pour la diffusion des œuvres, elle pose également des questions cruciales sur la conservation de la mémoire littéraire. Les éditeurs et les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans cette mission, cherchant à équilibrer l'innovation technologique avec la sauvegarde des récits historiques et culturels.

Les éditeurs et les auteurs sont confrontés à la nécessité de conserver les ouvrages dans leur forme originale tout en les adaptant aux nouveaux formats numériques. Cette transition n'est pas sans défis, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et la pérennité des supports numériques. Les librairies et les institutions culturelles, quant à elles, doivent s'assurer que les livres numérisés restent accessibles au public, tout en préservant l'intégrité des textes originaux.

La mémoire littéraire est un élément clé de notre histoire collective. Elle nous permet de comprendre les conflits du passé, de partager des souvenirs et de transmettre des récits à travers les siècles. À Paris, par exemple, des initiatives comme celles de "Paris Éditions" visent à numériser des œuvres anciennes pour les rendre accessibles à un public plus large, tout en préservant l'authenticité des textes. Ces efforts sont essentiels pour garantir que les chapitres de notre histoire littéraire ne soient pas perdus dans l'oubli.

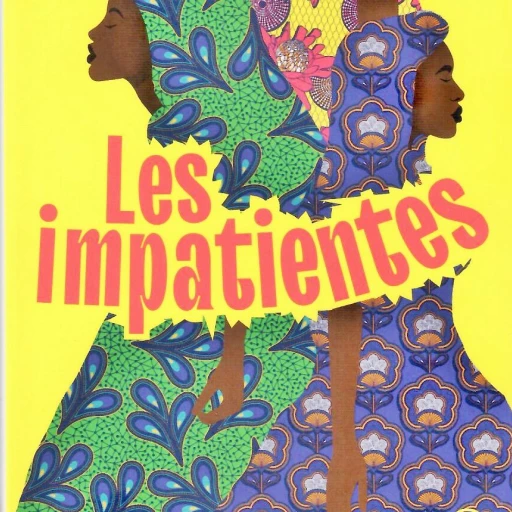

En outre, la politique de conservation des livres doit également prendre en compte la diversité culturelle. Les éditeurs doivent veiller à ce que les mémoires et les souvenirs de différentes cultures soient représentés et préservés, contribuant ainsi à un monde littéraire riche et varié. Cela implique de soutenir les écritures minoritaires et de promouvoir la traduction et l'adaptation des œuvres pour un public international.

En conclusion, la préservation du patrimoine littéraire à l'ère numérique est un défi complexe qui nécessite une collaboration étroite entre les éditeurs, les librairies, et les institutions culturelles. Ensemble, ils peuvent garantir que les livres continuent de jouer un rôle central dans notre mémoire collective et notre histoire culturelle.

Les défis de la traduction et de l'adaptation

Problématiques liées à la traduction et à l'adaptation des œuvres

La numérisation et l'évolution des habitudes de lecture ont intensifié les défis autour de la traduction et de l'adaptation des œuvres littéraires. Cela pose des questions cruciales sur la préservation de la mémoire littéraire à travers les cultures et les langues, un facteur déterminant pour maintenir la diversité culturelle dans l'édition.

Lorsqu'un livre est traduit, il devient un nouvel objet culturel. La traduction littéraire n'est pas simplement un processus technique ; elle implique des décisions qui peuvent modifier sensiblement le sens d'une œuvre. Il est donc essentiel de conserver l'intégrité de l'original tout en l'adaptant pour un public différent. Les traducteurs jouent un rôle de gardiens de cette mémoire collective, interprétant et transmettant non seulement les mots, mais aussi les nuances culturelles et émotionnelles.

À l'ère numérique, les outils de traduction automatique sont de plus en plus utilisés, mais ils n'ont pas encore atteint la finesse nécessaire pour remplacer l'œil humain. Leur utilisation croissante soulève des questions sur l'impact qu'ils pourraient avoir sur la qualité et la fidélité des traductions littéraires.

La traduction est également essentielle pour préserver des œuvres menacées de disparition. Par exemple, de nombreux textes n'ont été traduits qu'une seule fois dans le passé. Si cette unique traduction est perdue dans le monde numérique, l'œuvre elle-même peut disparaître de la conscience publique. C'est pourquoi la numérisation peut servir d'outil puissant pour conserver et protéger ces traductions rares et précieuses.

Cependant, l'enjeu va au-delà de la simple traduction des mots : il s'agit de préserver la diversité culturelle représentée par chaque texte. Dans la quête de la mémoire littéraire, il est fondamental de soutenir les initiatives qui encouragent non seulement la traduction, mais aussi l'édition de livres dans des langues moins répandues, garantissant ainsi que chaque voix trouve sa place dans l'arène numérique mondiale.

Le rôle des bibliothèques dans la conservation de la mémoire littéraire

Les bibliothèques comme gardiennes du savoir littéraire

À l'ère numérique, les bibliothèques continuent de jouer un rôle essentiel dans la conservation de la mémoire littéraire, en s'adaptant aux transformations induites par la numérisation. Elles s'efforcent de trouver un équilibre entre l'accès au numérique et la préservation des collections physiques.

Les bibliothèques ne sont pas seulement des lieux de prêt de livres ; elles représentent un socle pour la préservation de la culture littéraire. Elles assurent la conservation d'éditions rares et précieuses, tout en intégrant des technologies modernes pour élargir l'accès au savoir. Grâce à l'intégration d'outils numériques, les bibliothèques ont su élargir leur rôle :

- Numérisation des collections: Les bibliothèques participent activement à la numérisation de leurs fonds anciens pour empêcher leur perte éventuelle et faciliter leur accessibilité à un public plus large.

- Plateformes numériques: Elles investissent dans des plateformes de prêt d'e-books, rendant la lecture plus accessible partout et à tout moment, ce qui répond aux nouvelles habitudes de lecture.

- Espaces culturels: Les bibliothèques sont devenues des espaces de rencontre culturelle où des événements et ateliers favorisent une connexion communautaire autour de la littérature.

L'évolution du rôle des bibliothèques dans la préservation de la mémoire littéraire démontre leur capacité d'adaptation face à l'ère numérique tout en restant un pilier dans la diffusion et la conservation du patrimoine littéraire. Elles incarnent un espace où la diversité culturelle est protégée et valorisée, en accord avec l'importance de sauvegarder cette diversité dans l'édition contemporaine.

Initiatives pour sauvegarder la diversité culturelle dans l'édition

Favoriser la diversité culturelle à travers des projets ambitieux

Dans un monde où la numérisation prend une ampleur considérable, préserver la diversité culturelle dans l'édition devient un défi crucial. La mémoire littéraire n’est pas seulement une collection de textes ; elle est le reflet de différentes voix, cultures et perspectives qui doivent impérativement être entendues et conservées. Aujourd'hui, plusieurs initiatives voient le jour pour soutenir cette diversité, et elles jouent un rôle essentiel. Voici quelques exemples notables :- Programmes de subventions : Certaines organisations à l'échelle internationale cherchent à financer des éditeurs qui s'engagent à promouvoir des œuvres issues de cultures minoritaires. Ces subventions permettent la publication et la traduction de livres qui ne trouveraient pas une tribune autrement.

- Collaboration entre éditeurs numériques et traditionnels : La collaboration devient un levier puissant pour mettre en avant des contenus variés. Des partenariats se forment pour allier les forces des éditions papier et numériques, soutenant ainsi un écosystème diversifié.

- Initiatives de traduction : La traduction de livres d’une langue à l'autre ouvre des mondes littéraires souvent inaccessibles. Des institutions se mobilisent pour faciliter l'accès à ces cultures grâce à des efforts accrus de traduction.

-teaser.webp)